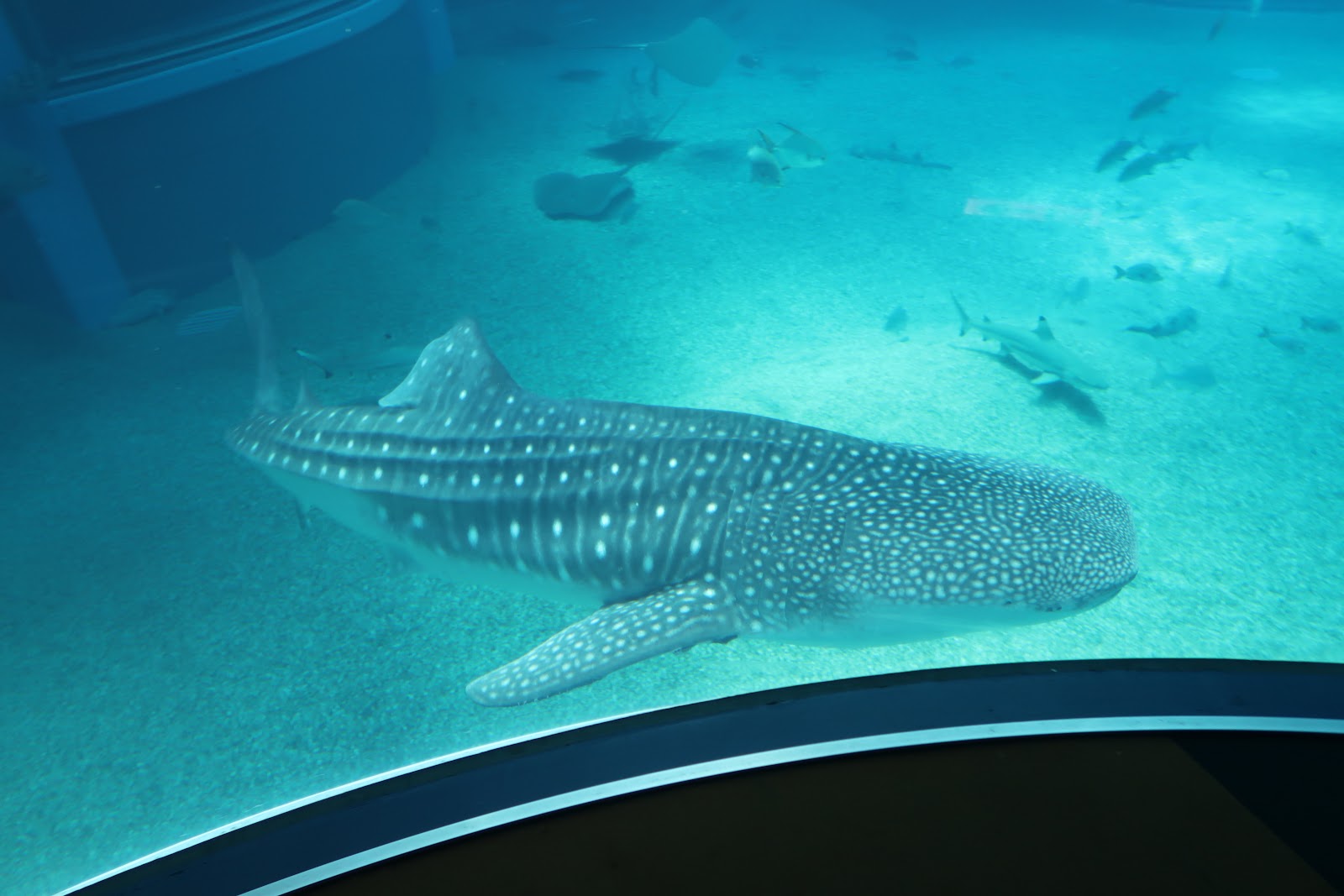

私は水族館で好きなサメを見るときに、ここでは命を静かに食べている自分がいると気づかされます。命を得て命は輝く、この摂理を身をもって知る場でもあるのです。

11月5日、愛媛県宇和島市の岩松川の河口にジンベエザメが迷入したとの報を聞き、よもや自然界で港湾ではなく淡水(汽水)の川に自ら入ることは珍しい、もしや数週間前に放流された個体では…。

まさかと思い浅瀬にいる映像を見たとき、背びれが異様に垂れ曲がっているジンベエザメの姿を見て、かなり可能性が高いかもと思い始めました。自然下ではジンベエザメの第一背ビレは、水流に負けないようシャンとまっすぐしていて垂れるということはほぼ見られないからです。

(ジンベエザメは頭部など模様でも個体を見分けることができるようです)

サメを見てかなり衰弱している様子が見て取れ、時間がたつにつれ信じたくはない事実が明らかになりました。先月まで海遊館で飼育されていた個体、海くんであること、絶命した様子であること…。

なにより日々を生かすことに心血注がれていた、飼育に携われていた方々にとっては大変ショックなことで、誰よりも心を痛めておられると思います。痛み入ります。

海遊館はジンベエザメの飼育においては日本随一と言ってもいいほどのレベルを有し、1990年の開館当初よりその飼育を経験され、また血液検査を用いた健康管理やアミ類を中心にした時にビタミン剤を混ぜた配合飼料を用いるなど、日々進化し続ける飼育メソッドを誇る施設です。

また海洋放流された個体の追跡調査を通じて、ジンベエザメの日本近海の回遊ルートの解明など様々な取り組みをされてます。

水槽サイズの限界前に積極的に放流するという無理のない飼育も謳われたりもしています。(他の園館の名でも「かごしま方式」と呼ばれる手法があります)

むやみやたらに放流するというわけではなく、そういった個体の成長と向き合いながら飼育環境の限界を踏まえた上での飼育継続条件を課しているのです。

また海遊館は早くに人や飼育の環境へ慣れさせるプログラムを確立しており魚体に負担のかからない配慮が徹底的にされています。(馴致:くんち、といいます)

採集は迷入した太平洋沖の定置網からで、その近くの以布利センターという高知県の飼育施設で展示前に人間の用意した環境に馴れた個体のみが大阪へやってくることができ、また運搬も陸路で厳重かつ細心の注意でもって移動をし、見事なまでにスムーズな搬入を実現できています。

つまり人間の飼育環境への適応をアシストする確立された流れがあるのです。

ただ逆の考えをすれば人間の飼育環境に馴れやすければ馴れやすいほど、自然下への放流・野生化へのアシストもまた課題となるのです。

いずれ放流する、展示をしなくなった個体は、外洋での遊泳に問題がなく、自力摂餌(自分でエサを得ること)の兆候が見られれば放流することは、そこまでためらいはないとも言えます。

飼育が5年程度に対して、放流時は1か月も要さないということは野生化のスピードととしてはいささか厳しいものがあったのかもしれません。あるいは気象条件や水温の変化など、この辺りは検証を要する課題だと言えます。

ジンベエザメが自然下でどのようにエサを探索し、外洋の強い流れに負けないような肉体を維持しているか、詳しい記録も研究もほぼありませんので、先に紹介した放流後の追跡調査プログラムなどはこの点を補う意味でも有意義な取り組みと言えます。

海遊館は過去に似たような、飼育から放流への経験を有しており、初めてのことでもないのですが、個体差や環境条件を勘案してみつつ、どのように元の自然へ馴れさせる放流プログラムを確立するか、一方でまだ実例は非常に少ないです。

これらは、はっきりいって手探りのようなものです。過去にはきちんと回遊ルートをたどったサメもいるので個体差もあるでしょうし、今回の件はまだ一概には言えないというのが真実ではなかろうかと思います。ただ絶命した個体を引き取られ、解剖などを通じて知見を得られることを願うばかりです。

ですから私を含め観覧する側である人間は、このような取り組みをもっと知って、海遊館がジンベエザメをはじめとする命と常に向き合い、日々研鑽と試行錯誤の中で飼育されていること、そしてその中から知りえたことを我々に発信されていることに改めて敬意を表したい。

海遊館のこれまでを見ても、飼育においても命に絶対はなく、よりウェルフェア(充実した環境・手法)を追求されることに疑う余地はありません。

観覧者は目の前にある命を当たり前と思わずに、できれば想像力を働かせ、生き物へのまなざしをあなたの中に宿していただきたい。

これからも海遊館を巡るとき、あの長いエスカレーターを登り切ってフロアを下って深く命の輪を巡る体験をした時、たどり着いたその深い水の底で奇跡が重なり合って生まれた自分の存在と生き物たちとを想像してみてほしいのです。

命はまためぐる、と。

どうもいつもと違う動きだったようですね。

返信削除個人的には温暖化の影響があったのではとか思っています。

今年は日本近海の海水温が異常に高いそうなので

回遊に入らず近海でウロウロしていたのではないかと思ったりします。

どうあれ残念なことではあると思います。

コメントありがとうございます。

返信削除原因の特定は難しいですが、気象や海況も影響はあるでしょうね。

飼育に携わられた方がたは見る側の私たちよりもお辛いはず。